一般社団法人日本微細藻類技術協会※1(以下、「IMAT」)は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」)が公募した「微細藻類技術開発/微細藻類研究拠点における基盤技術開発※2」において、藻類産業支援施設を増築しました。

近年、カーボンニュートラルの実現に向け、CO₂を吸収する微細藻類の活用が注目されています。しかし、微細藻類産業はまだ発展途上であり、品質評価や規格策定を担う専門機関が確立されていないことが課題でした。

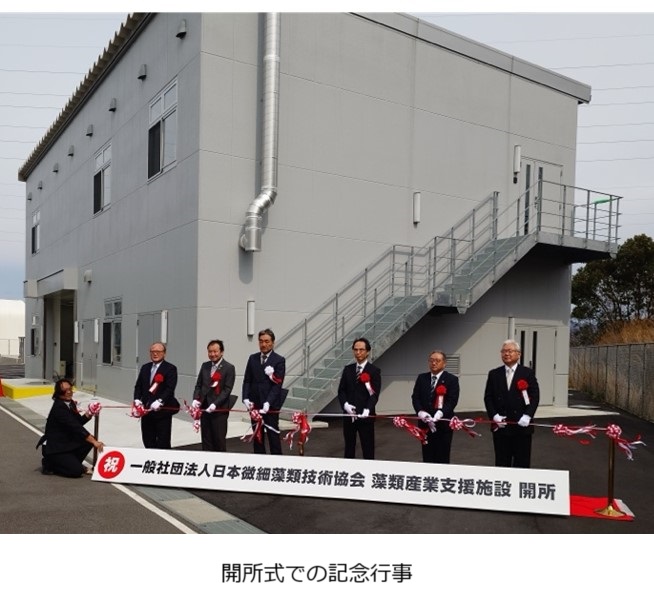

このたびIMATは、微細藻類産業の評価機関として本格的に始動いたします。新たに2つの評価施設を増設して評価体制を強化したことに伴い、関係者の皆様に広くご紹介するべく、開所式を執り行いましたので、お知らせいたします。

記念行事:

左から

一般財団法人カーボンフロンティア機構 理事長 塚本 氏

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 再生可能エネルギー部 部長 山田 氏

一般社団法人日本微細藻類技術協会 代表理事 芋生 氏

経済産業省 中国経済産業局 資源エネルギー環境部

電源開発調整官(室) 閑田 氏

広島県商工労働局 新産業創出担当部長 空田 氏

大崎上島町長 谷川 氏

開所式では、NEDO再生可能エネルギー部 部長 山田 宏之氏をはじめ、経済産業局様、中国経済産業局様、大崎クールジェン株式会社様、中国電力株式会社様、一般財団法人カーボンフロンティア機構様、広島県庁様、大崎上島町長様等、総勢30名以上の方々にご参列いただきました。同式では、NEDO山田氏より、「エネルギー基本計画でも記載されているSAFは重要度が高く、持続可能性を実現しながら量を確保するためには原料の多様性が求められる。2050年予測でSAF需要に対して、供給見込みが不足していることから大きな可能性を持っている微細藻類への期待は高まりつつある。その中で他国より微細藻類の開発を進めることがSAFに繋がり、国際競争力を高める上でも重要となる。培養をはじめとした収穫・乾燥・抽出・分析・遺伝子改変の一貫したプロセスを検証・評価できる施設として、国内基盤の整備を進めた。成果として各工程での標準化や微細藻類でのLCA算出を行えることから、様々な研究機関や企業と繋がり、産業応用への加速に繋がることを期待したい」と祝辞をいただきました。

代表理事の芋生からは、「微細藻類はジェット燃料のSAFとして着目され、国内外で研究されていますが、研究者や事業者が独自のリアクターや方法で評価した研究が多く、他の人がその方法を試しても再現性が取れず、産業化を行う際には、業界としての標準化を進めていくということが重要となります。今回は、産業支援施設ということで、2つの目的で新規建屋を拡充することができ、一つ目は生産性を高めた微細藻類の創出やゲノム編集等で遺伝子設計した株の評価を行える施設を拡充したこと、二つ目は回収した微細藻類を用いた燃料工程(抽出)での施設を充実させ、LCAやコスト計算の正確さの精度を高めております。」と、開所式でメインとなった建屋のご紹介をいたしました。

また藻類産業の講演会も行い、株式会社ちとせ研究所 執行役員CIO 最高イノベーション責任者 笠原 氏より、「ちとせグループが展開する光合成基点の産業バイオ化」、電源開発株式会社技術開発部 若松研究所バイオ・環境技術研究G 芳賀氏より、「海洋ケイ藻のオープン・クローズがたハイブリッド培養技術の開発」、 IMAT事務局長である野村より、「IMATが目指す藻類産業の支援について」ご講演いただきました。

(左)株式会社ちとせ研究所 執行役員 CIO 最高イノベーション責任者 笠原 氏

(右) IMAT 事務局長 野村

IMATでは健全な藻類産業の発展を目的に、LCAを起点とした産業利用に対する評価・品質管理を行い、藻類産業の評価機関としての役割を担うことで日本国内の微細藻類事業の中心地となるよう活動に精進してまいります。

本リリースpdfファイル【国内初】微細藻類産業の評価機関「IMAT」本格始動

【参考】

※1:IMAT ホームページ

https://imat.or.jp/

※2:NEDO事業

微細藻類由来バイオジェット燃料生産の産業化とCO₂利用効率向上に資する拠点整備・技術開発

微細藻類の産業化に向けた取り組みとIMAT基盤技術研究所の紹介

<本リリースに関するお問い合わせ先>

一般社団法人日本微細藻類技術協会 広報担当

Email:info-al@localimat.local

TEL: 0846-64-4108